[Retour à la Une*] Dans son essai La Terre vue d’en haut. L’invention de l’environnement global, l’historien des sciences Sebastian Vincent Grevsmühl montre comment s’est forgé le regard englobant de l’homme sur la Terre. Ambivalente, cette vision donne à voir un monde clos et fini, potentiellement maîtrisable, mais aussi un espace fragile, aux ressources limitées. A l’heure du réchauffement climatique, l’auteur questionne, à travers notre représentation du monde, les valeurs que nous attachons à notre environnement.

* * *

Sciences Critiques – Dans votre essai, vous racontez l’invention occidentale de l’environnement global en vous appuyant sur l’histoire des sciences et surtout sur les Visual Studies. Ce champ de recherche reste assez méconnu en France. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette approche ?

Sebastian Vincent Grevsmühl – Le rôle des Visual Studies est de décrypter ces images qu’on nous donne à voir et qui circulent. De donner à voir les conditions de leur production, les arbitrages qui les sous-tendent. Il est vrai que ce domaine n’est pas très développé en France. Moins que dans les pays anglo-saxons. Mais il est apparu il n’y a pas si longtemps. Les premières études ont débuté dans les années 1990 aux États-Unis. Et on a commencé à s’y intéresser beaucoup plus tard, vers les années 2000 en Allemagne, comme en France. Le chercheur André Gunthert tient ainsi une chaire d’Histoire visuelle à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Ce domaine est néanmoins assez hétérogène, on y compte plusieurs branches. Concernant les Visual Studies en sciences, cette approche repose à la fois sur l’histoire de l’art et le concept de « cultures matérielles ». C’est-à-dire qu’on questionne la pratique des sciences, les outils utilisés. Comment différentes matérialités et modes de représentations influencent la crédibilité qu’on attache à une image. Il est fondamental de comprendre de quelle manière l’image est produite concrètement afin de déterminer l’impact qu’elle peut avoir, et comprendre les réactions qu’elle provoque. Sans prôner un déterminisme matériel non plus, c’est un facteur à prendre en compte.

Cette approche visuelle peut-elle contribuer au débat sur le réchauffement climatique ?

Elle peut éclairer les objets qui participent à la construction du changement climatique. Sans cette approche, nombre d’entre eux resteraient invisibles. On ne pourrait pas en discuter et ils ne deviendraient pas des objets politiques sur lesquels mener des négociations. C’est ce qui manque aujourd’hui je pense : une repolitisation de ces images. Il faut montrer et expliquer cet élan très fort qui nous pousse vers des représentations qui englobent les choses à des échelles toujours plus larges. Que ce soit l’échelle traditionnelle, comme l’échelle historique. Le fait de remonter aussi loin dans le passé comme dans le futur. Ce point mérite une étude très fine et détaillée. Il s’agit de voir ce que ces représentations globales produisent comme récit.

ce qui manque aujourd’hui, c’est une repolitisation des images.

D’autant que nombre d’images scientifiques censées expliquer le réchauffement climatique restent assez techniques. Nous, chercheurs, qui sommes très impliqués, avons sans doute perdu le sens de ce que cela signifiait de faire circuler ces images dans l’espace public. Sur ce point, je crois qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, afin d’expliquer ce que montrent réellement ces images. Il y a encore trop de confusions, dues sans doute aussi à la nature du domaine étudié. Concernant le changement climatique, on parle de choses qui sont soit incompréhensibles à l’échelle du temps, soit de constructions scientifiques qui n’ont pas de réalité immédiate pour le citoyen. Une température moyenne globale, une montée globale des eaux, etc. Pour le citoyen, cela ne veut rien dire. D’autant que cela peut ne pas le concerner directement.

Vous vous attachez à montrer comment s’est forgé le regard englobant et dominateur de l’homme sur la Terre. De quand datent les premières représentations de la « Terre vue d’en haut » ?

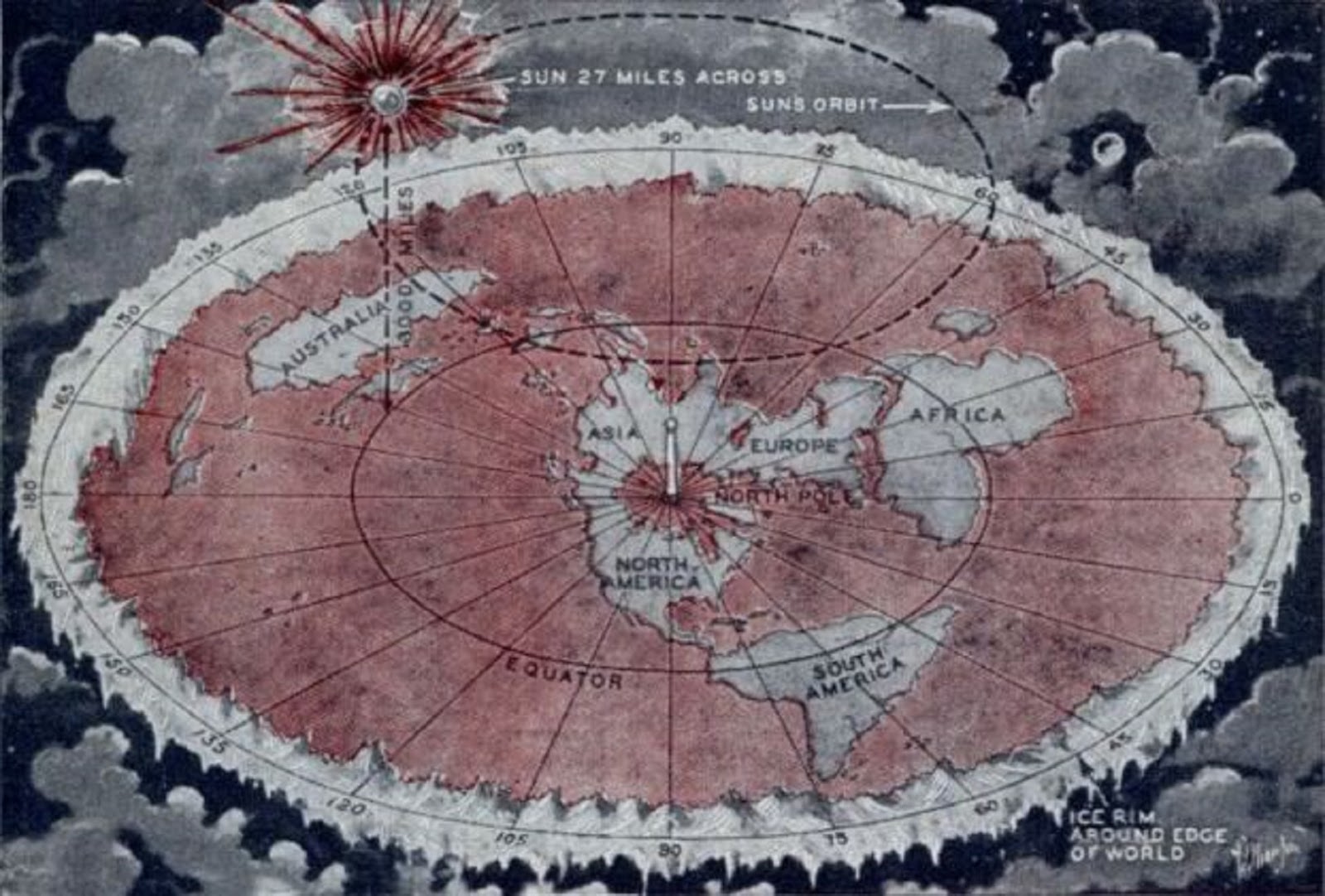

On a anticipé depuis longtemps, avec la cartographie, le regard de la Terre vue d’en haut. Et on trouvait déjà, à l’époque de la colonisation, une conception globale du monde. On entendait capter les ressources des différents pays afin de les ramener à un centre. Pour cela, on a entrepris de gérer les plantations, de stocker les arbres et toutes ces ressources importantes que l’on voulait importer. En ce sens, il y avait déjà une conscience globale. Mais, c’est seulement au milieu du XIXème siècle que la situation évolue. A ce moment-là, on observe une grande accélération : la circulation des biens, des matériaux et de l’information s’accroît très rapidement avec les télégraphes, les bateaux à vapeur, etc. C’est le début de l’économie mondiale. Et c’est à cette époque seulement que l’on peut véritablement parler de la naissance de l’idée d’environnement global.

L’idée d’environnement global naît véritablement avec le début de l’économie mondiale.

Mais, c’est avec la montée en popularité du vol humain, dans la seconde moitié du XIXème siècle, qu’émerge véritablement une nouvelle culture visuelle occidentale. On passe du paysage au « planisphère ». Cette nouvelle vue perpendiculaire sur la Terre est le fruit d’un mariage entre l’aviation et la photographie, qui créent, ensemble, les conditions historiques et matérielles d’une nouvelle vue sur notre planète. La photographie aérienne renverse ainsi le modèle des perspectives issues de la Renaissance de manière radicale. C’est un angle de vue différent de notre regard habituel où l’horizon structure relativement notre champ de vision. Bien sûr, aujourd’hui, on est habitué à ce regard, via notamment Google Earth et Google Map qui ont contribué à le généraliser. Mais cette innovation a produit un véritable choc au milieu du XIXème siècle. C’est donc ce « planisphère » qui va ouvrir la voie à la maîtrise rationnelle du globe… L’un des objectifs initiaux de la photographie aérienne fut d’ailleurs la cartographie. C’est le célèbre photographe français Nadar qui, à bord de son aérostat, réalise le premier les vues de la Terre d’en haut. Pour lui, cette vision plongeante représente avant tout une importante application scientifique et militaire. C’est l’arrivée de l’avion et son usage lors de la Première Guerre mondiale qui va véritablement généraliser cette approche, et permettre de prendre encore davantage de recul. A cette période, on voit apparaître les premiers experts de la photographie aérienne, mais aussi de la photogrammétrie qui permet de déchiffrer les images et de les rendre lisibles.

En 1935, on passe d’un regard perpendiculaire à un regard oblique avec le vol du ballon stratosphérique Explorer 2 dans le Dakota-du-Sud. La première photographie oblique, permettant de repérer les différentes couches atmosphériques, dont la stratosphère, est prise lors de cette excursion. Elle marque le début de toute une série de photographies qui confirment la « courbure latérale de la Terre », soulignant que celle-ci est bien une sphère finie et donc vulnérable. D’autres technologies ont ensuite pris le relais dans la conquête de la stratosphère et de l’espace. Comme les fusées V2, saisies en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale et lancées depuis le désert du Nouveau-Mexique en 1946. Cela dit, l’objectif assigné à ces fusées n’était pas d’obtenir des vues de la Terre de loin, et aucun des premiers systèmes employés ne fut conçu spécifiquement pour la photographie. Mais, ces premières photographies spatiales, prises à plus de 150 ou 200 kilomètres, vont mener plus tard aux prises de vue par satellite. Notamment dans le domaine météorologique.

C’est le planisphère qui va ouvrir la voie à la maîtrise rationnelle du globe.

Le scientifique Harry Wexler, qui officiait au Weather Bureau américain, a préconisé l’usage d’un satellite dès la première heure. Les historiens qui ont enquêté sur lui rapportent qu’il avait épinglé les photographies prises par les fusées V2 au mur de son bureau afin de montrer à tous ceux qu’il recevait le potentiel de ces technologies et l’avancée qu’elles laissaient espérer dans le domaine de la prévision météorologique. Afin de convaincre ses pairs, Wexler a même demandé à un artiste de réaliser une image composite de la Terre prise par satellite à partir des photographies spatiales existantes. Cette image en couleur rassemble dix événements météorologiques en une seule vue. Le but était de montrer ce que l’on pourrait dévoiler depuis l’espace ou l’atmosphère avec un satellite. Une image semblable, réunissant cette fois près d’une centaine de photographies couleur prises des fusées Aerobee, a été également reprise par le magazine Life. Mais aussi dans de nombreux rapports et publications diverses visant à exposer l’utilité de l’observation satellitaire. Cela a permis à un plus large public de se familiariser avec ce nouveau point de vue sur la Terre. Et surtout avec son atmosphère.

L’image de la « Bille bleue », prise en 1972 lors de la mission Apollo 17, semble avoir joué un rôle pivot dans cette évolution vers un regard global. Il ne s’agissait pourtant pas de la première vue de la Terre prise de l’espace. Comment expliquer qu’elle ait eu un tel impact ?

On lui attribue souvent une place privilégiée, en effet. Mais je ne suis pas sûr qu’on puisse s’arrêter et s’attacher à une seule image pour expliquer cette vision globale. En réalité, l’image de la « Bille bleue » de 1972 s’inscrit dans toute une cascade du même motif. Les images de la Terre se superposent les unes aux autres, au fil des avancées techniques, dans une longue chaîne de visualisations. On peut voir cette chaîne comme la recherche d’une forme idéale : celle de la globalité et de la sphère harmonieuse. C’est cet aspect qui fait la force de cette image.

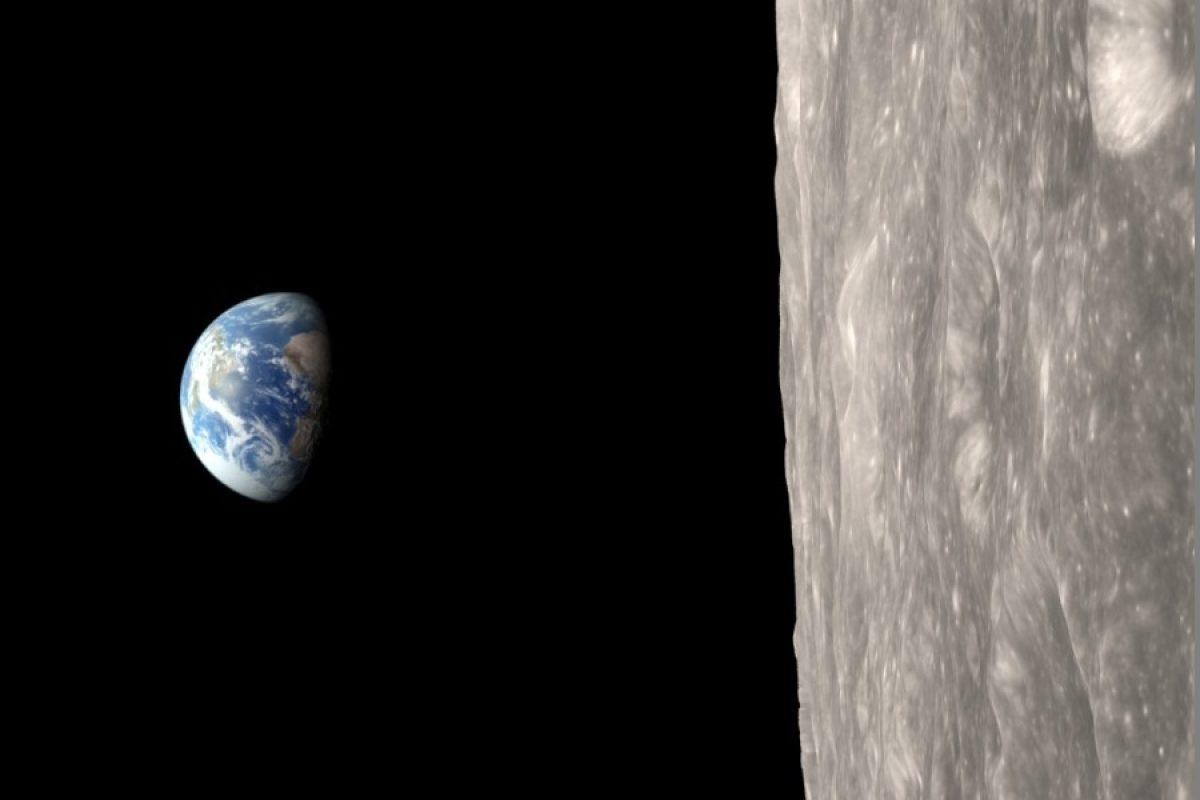

Prenez le « Lever de Terre » de 1968. Cette photographie s’inscrit dans la tradition des paysages, même s’il est austère. La photo est prise de la Lune, dont la surface marque l’horizon. Et c’est seulement au-dessus de cet horizon que l’on peut apercevoir la Terre. C’est un paysage qui renverse notre point de vue terrestre habituel. Une vision qui s’inscrit profondément dans cette conquête de la Lune, sur laquelle on veut poser le pied. Avec l’image de la « Bille bleue », on entre encore dans une autre dimension. Cette fois, l’image représente la planète entière. Et, en cela, elle véhicule un autre message. Plutôt un double message. D’un côté, elle dévoile l’aspect vulnérable d’une Terre dont il faut prendre soin désormais. De l’autre, l’idée qu’on a devant nous un objet sur lequel on peut agir. Un globe. C’est cet aspect qui fait la force de cette image. Aujourd’hui, elle fonctionne toujours aussi bien. On la retrouve d’ailleurs sur l’écran de l’Iphone.

L’image de la « Bille bleue » dévoile la vulnérabilité de la Terre, tout en véhiculant l’idée que celle-ci est un objet sur lequel on peut agir.

Bien sûr, cette cascade continue. Il y a eu beaucoup d’images du globe après celle-ci. On pense, par exemple, au satellite de communication ATS3 qui a fourni les premières images de la Terre entière en couleur. Mais, si la « Bille bleue » de 1972, comme le « Lever de Terre » de 1968, ont tant marqué notre culture, c’est parce que ce sont des hommes qui ont réalisé ces clichés. La différence est là. A ces dates, vous avez une photographie d’astronaute, un programme spatial habité. Ce n’est pas sans importance. A ce moment, il n’y a pas seulement une technologie, mais bien des hommes qui ont vécu cela en exclusivité et qui, lorsqu’ils reviennent sur Terre, témoignent ensemble, photographies à l’appui. Il y a aussi une part de mise en scène. Ces photographies sont accompagnées d’un discours déterminé par avance. Avec des références religieuses notamment. La photo du « Lever de Terre » est stratégiquement dévoilée dans Life le 24 décembre 1968. Un timing parfait qui ancre cet objet dans la culture américaine de l’époque.

Jusqu’où peut aller ce travail de mise en scène ? La photographie elle-même s’avère-t-elle le fruit d’une construction ?

Il s’agit toujours de construction, même si c’est une image photographique. La « Bille bleue » de 1972, l’une des premières, est une photo argentique réalisée avec une caméra sans viseur. On connaît même aujourd’hui l’angle sous lequel elle a été prise. Seulement, quand vous observez le négatif, vous remarquez qu’elle est orientée Sud-Nord au lieu de Nord-Sud. De même, elle n’est pas au centre sur l’original, mais décalée dans un coin du cadre photographique. Sans viseur sur la caméra, les astronautes ont pris ces photos un peu à l’instinct. C’est la même chose avec le « Lever de Terre ». La photographie a été tournée de 90° afin que cela devienne bien un « lever ». Que l’horizon lunaire ne soit plus horizontal, mais vertical. Le tout accompagné d’un discours dans ce sens. Si on reprend la « Bille bleue », on l’a orientée Nord-Sud, comme une carte. Or, comme pour les cartes qui ont leurs propres mécanismes et règles de construction, la « Bille bleue » ne peut pas tout montrer. On veut montrer le globe en entier mais c’est impossible. On n’en montre jamais que la moitié.

Lorsque les photographies prises lors de la mission Apollo 17 ont été publiées dans Life, elles ne portaient plus de légende scientifique. Ces images ont-elles échappé à leur producteur ?

Oui, absolument. On l’a d’ailleurs critiqué très vite. Cette image de la « Bille bleue » est devenue une « icône kitsch ». Certains acteurs y voient le symbole de leur nouveau cadre d’action et de leurs nouvelles sphères d’influence, en entretenant le mythe de la possibilité de gérer le monde entier. Ainsi, la Banque Mondiale se sert de la première image du satellite de communication ATS3 de la NASA comme frontispice pour son rapport annuel de 1969. Et cela bien avant la célèbre « Bille bleue » de 1972.

Cette vision de la Terre vue du ciel, incarnée par la « Bille Bleue », objet de contrôle et de surveillance, est souvent décrite comme étant à l’origine d’une prise de conscience environnementale. Comment expliquer ce paradoxe ?

Dire que la « Bille bleue » serait à l’origine du mouvement environnementaliste est une idée très répandue. Même si, pour certains, c’est la vue du « Lever de Terre », dès 1968, qui apparaît comme le moment charnière. Quand d’autres remontent encore plus loin, en attirant l’attention sur les années 1960. Pour nous, historiens, il semble plutôt que la « Bille bleue » a été déclarée icône des événements sociaux, politiques et des questions environnementalistes a posteriori. Les grands rassemblements qui eurent lieu aux États-Unis lors du premier « Jour de la Terre », en 1970, ou la création de l’Environmental Protection Agency (EPA), se sont déroulés avant 1972.

Qui peut-on laisser au volant du vaisseau spatial Terre ?

Le recours à cette image pour servir des idées écologistes n’est au fond pas si surprenant. L’approche dominante de certaines organisations non-gouvernementales (ONG) écologistes elles-mêmes aujourd’hui, c’est bien cela : comment rationaliser l’environnement ? Comment le rendre gérable, et donc comment intégrer de plus en plus de couches et de paramètres à ce modèle global ? Ces ONG ne font que reproduire un schéma déjà propagé par les grandes institutions onusiennes…

Plus que d’icônes, vous qualifiez ces images de « visiotypes ». Pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence ?

J’ai reprise cette expression du chercheur allemand Uwe Pörksen. Ce dernier a créé cette notion comme pendant visuel du « stéréotype », défini par le journaliste et essayiste Walter Lippmann. Le stéréotype qualifie les images que nous portons dans nos têtes. Par analogie, le visiotype correspond à un trait ou une figure facilement déchiffrable, qui ne nécessite pas forcément de lien avec la réalité. Il renvoie à une vision métaphorique de l’image. C’est-à-dire qu’il permet de déchiffrer facilement un trait ou une figure de celle-ci. Le visiotype s’attache aux images scientifiques. C’est en quelque sorte une argumentation brève, une simplification du monde percutante. Mais ce n’est pas un corps vide. La complexité de la vie, si vous la réduisez à la norme des gènes, vous donne l’image de la double hélice. C’est la même réduction radicale qui s’opère avec la « Bille bleue », qui exprime l’idée de globalité. La complexité du monde va bien sûr au-delà d’une simple image de la Terre recouverte de quelques nuages.

Votre essai se clôt sur un chapitre consacré à la géo-ingénierie, décrite comme une « illusion de maîtrise des limites de la Terre ». En quoi incarne-t-elle aujourd’hui un aboutissement de cette vision technicienne du monde ?

Je voulais faire le lien avec ce double message inscrit déjà dans la « Bille bleue ». C’est-à-dire, d’un côté, une vision esthétisante du globe. De l’autre, cette approche gestionnaire du globe comme objet. La géo-ingénierie s’inscrit dans cette dernière lignée. Car, s’il y a un domaine où cette vision technocratique du monde s’impose de manière très forte, c’est dans cette prétention à vouloir résoudre la crise écologique actuelle en la réduisant à un problème technique.

Cette approche technocratique est déjà à l’œuvre dans une autre image, celle du « vaisseau spatial Terre », de l’architecte américain Richard Buckminster Fuller. Cette conception de la planète incarne la nouvelle vision d’une « Terre-objet », adoptée non seulement par les cercles militaires, mais aussi par les adhérents d’une nouvelle forme d’environnementalisme politique. Elle est devenue, dans les années 1960-1970, un symbole fort des craintes et des espérances associées à la transformation de la Terre face à la surpopulation et la diminution des ressources. On avait alors en tête de piloter la planète comme un vaisseau. C’est d’ailleurs une image qui a longtemps accompagné le programme spatial américain. « Nous sommes tous des astronautes », écrivait Fuller dans son Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial Terre. Et la question était déjà : « Qui peut-on laisser au volant du vaisseau spatial Terre ? ». Comme pour la géo-ingénierie, il s’agissait de designers, de scientifiques, etc.

Quels seraient les dangers inhérents à cette conception englobante du monde ?

Le problème est toujours le même. Quand vous avez une vision globale des choses, vous en oubliez l’échelle locale. Il est vrai que l’échelle globale est nécessaire pour appréhender des problèmes systémiques. Mais, dans le même temps, s’opère un réductionnisme assez fort qui oublie la complexité sociale et locale. Pensez aux gaz à effet de serre (GES). Bien sûr, c’est important d’avoir une vision globale des GES. Mais si vous tenez uniquement compte du taux global de CO2, comme celui mesuré à l’observatoire de Mauna Loa, à Hawaï, vous obtenez ce qu’on appelle « la courbe de Keeling ». Un objet construit, très global, qui donne une tendance mais ne rend visiblement pas compte des particularités et des inégalités locales. Où sont produits ces GES ? Pour quelles économies ? Quel pays en produit le plus ? etc.

Si on laisse aux seuls scientifiques le pouvoir de définir l’histoire, on prend le risque de réduire la crise écologique à une solution purement technique.

Sans doute est-il urgent de repenser les imaginaires que l’on produit et les politiques que cela implique quand on produit ces images. Ces dernières ne sont pas neutres… L’imaginaire visuel de l’Anthropocène repose d’abord sur la finitude des ressources. On en a un bel exemple au travers des « Planetary Boundaries », ces limites que l’humanité ne doit pas dépasser si elle veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, en évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement. Cette image, élaborée par une équipe internationale de chercheurs, est une image d’expert, scientifique, destinée à des politiques. Vous pouvez voir une succession de sphères − dix aujourd’hui −, représentant chacune une limite terrestre − changement climatique, érosion de la biodiversité, diminution de la couche d’ozone, etc. Ce graphique montre les seuils déjà franchis dans certains secteurs. Et ceux où l’on est encore au-dessous des limites planétaires. Le visuel de l’Anthropocène repose en grande partie sur ces lignes rouges ainsi que sur le thème de la « grande accélération ». Cette grande accélération qui a débuté dans les années 1950 et qui se traduit par des courbes − de la pollution chimique, des températures, etc. − qui monte en flèche. C’est, à mon avis, le motif le plus fort. Il construit surtout une vision très particulière de l’histoire, très liée à la manière dont on pratique les sciences paléoclimatiques. Avec cette image, on pense l’histoire comme une frise historique, comme après un carottage où vous extirpez les sédiments et que vous remontez par couches dans le temps. Il faut repolitiser cette histoire unidirectionnelle afin de trouver des issues. Car, si on laisse aux seuls scientifiques le pouvoir de la définir, on prend le risque de se retrouver réduits à une solution purement technique, sinon technocratique et managériale.

Pensez-vous que rendre les conséquences du changement climatique visibles pourrait réellement conduire à une prise en charge politique plus efficace ? Les photographies de Yann Arthus-Bertrand, à échelle humaine, n’ont, semble-t-il, pas tant que ça servi une pensée écologiste…

Oui, effectivement. Mais ce photographe a principalement mis le doigt sur l’esthétisation de l’environnement. Certes, ce sont des images très belles. Mais est-ce suffisant pour engager une pensée et changer les choses ? En réalité, je ne pense pas que cela conduise toujours à une prise en charge politique plus efficace. Cela dépend du problème, du contexte, etc. Prenez le cas du « trou de la couche d’ozone ». Il s’agissait également d’un problème global, auquel il fallait trouver une solution politique dans une période où les mécanismes scientifiques à l’origine de la destruction de la couche d’ozone en Antarctique étaient mal connus. Il était donc également difficile d’impulser des actions très contraignantes susceptibles de détruire l’économie. Pourtant, on est quand même parvenu à imposer la suppression des chlorofluorocarbures (CFC), qui appauvrissaient la couche d’ozone, par un accord international fort : le protocole de Montréal (1987). Et l’image du « trou de la couche d’ozone » a joué un rôle important. C’est seulement après la publication d’images satellites donnant à voir la diminution de la couche d’ozone, et permettant la construction visuelle de la métaphore du « trou », que les choses se sont accélérées. La métaphore et les images ont marché. Elles ont aidé à mettre les politiques en place, même si le processus était déjà engagé via la Convention de Vienne, adoptée trois ans auparavant.

Oui, effectivement. Mais ce photographe a principalement mis le doigt sur l’esthétisation de l’environnement. Certes, ce sont des images très belles. Mais est-ce suffisant pour engager une pensée et changer les choses ? En réalité, je ne pense pas que cela conduise toujours à une prise en charge politique plus efficace. Cela dépend du problème, du contexte, etc. Prenez le cas du « trou de la couche d’ozone ». Il s’agissait également d’un problème global, auquel il fallait trouver une solution politique dans une période où les mécanismes scientifiques à l’origine de la destruction de la couche d’ozone en Antarctique étaient mal connus. Il était donc également difficile d’impulser des actions très contraignantes susceptibles de détruire l’économie. Pourtant, on est quand même parvenu à imposer la suppression des chlorofluorocarbures (CFC), qui appauvrissaient la couche d’ozone, par un accord international fort : le protocole de Montréal (1987). Et l’image du « trou de la couche d’ozone » a joué un rôle important. C’est seulement après la publication d’images satellites donnant à voir la diminution de la couche d’ozone, et permettant la construction visuelle de la métaphore du « trou », que les choses se sont accélérées. La métaphore et les images ont marché. Elles ont aidé à mettre les politiques en place, même si le processus était déjà engagé via la Convention de Vienne, adoptée trois ans auparavant.

Quand vous avez une vision globale des choses, vous en oubliez l’échelle locale.

Dans le cadre du réchauffement climatique, c’est plus compliqué. On se heurte à un problème plus complexe, qui touche le cœur de nos sociétés, notre manière de vivre et de produire… Avec l’ozone, on s’attaquait à la régulation d’un petit secteur industriel et économique : les producteurs de CFC. Et on avait une solution technique de remplacement : les hydrofluorocarbures (HFC). Concernant le réchauffement climatique, on a de belles images, efficaces. La courbe de Keeling, par exemple, raconte très bien l’accumulation du CO2 dans notre atmosphère. Mais elle n’est pas suffisante pour mobiliser et avoir des répercussions politiques immédiates. Ce n’est pas non plus comme à l’époque victorienne, où des images comme celles du smog de Londres rendaient les choses bien visibles. Il fallait agir car les gens mourraient tous les jours. Il fallait trouver une solution immédiatement. Avec le changement climatique, on n’aura pas cette implication directe et très locale. Alors, bien sûr, on peut assister à des évènements précis et très visibles, comme la fonte des glaciers, qu’on peut expérimenter à l’échelle d’une vie humaine. Mais comment fait-on le lien avec le réchauffement climatique ? Cela reste tout de même un phénomène abstrait, nécessairement plus englobant, avec des effets divers.

Malgré tout, serait-ce possible d’imaginer des « contre-images » de la planète, davantage participatives et démocratiques, comme on a pu imaginer une « contre-cartographie » ?

La vision globale est une vision à laquelle peu de gens ont accès. Que ce soit pour la voir ou la produire. Tout le monde ne peut pas y participer de manière significative, et on ne sait pas non plus qui valide ces visions. On pourrait, en effet, imaginer d’autres manières d’aborder le sujet de la crise environnementale, par exemple. Comment on peut construire une vision plus équilibrée, démocratique, sociale, etc. Cela pourrait prendre la forme de cosmogrammes. Ce sont des visions du monde proches des visiotypes. Ce sont des petits mondes condensés dans une image, une véritable vision du monde. L’historien John Tresch pense qu’il faudrait peut-être laisser des cosmogrammes, autres que scientifiques, nous inspirer.

On pourrait imaginer d’autres cartes de la planète, où l’on ne reproduirait pas les mêmes frontières.

D’après Philippe Descola, il y a quatre façons de structurer notre relation à l’environnement. Dont l’une est le mode objectiviste de la science, telle qu’on la pratique en Occident. Mais, on peut penser à d’autres modes, d’autres engagements, d’autres relations avec la Nature. Certaines sociétés organisent d’ailleurs déjà cela de manière radicalement différente. On pourrait, par exemple, s’inspirer de l’image de la Terre-Mère véhiculée par les sociétés amérindiennes. Et si l’on voulait rester dans le même modèle objectiviste occidental, on pourrait tout de même imaginer d’autres cartes de la planète, où l’on ne reproduirait pas les mêmes frontières. Où l’on découperait le monde selon une orientation moins conventionnelle. Où l’on ne reproduirait pas les mêmes biais. On pourrait ainsi inventer une « contre-cartographie » du changement climatique. Je crois que si l’on permet de ne pas reproduire ce que l’on fait aujourd’hui, qu’on arrive à s’ouvrir à d’autres cultures, qu’on essaye d’inclure le plus grand nombre possible de vues divergentes, d’idées, etc. Je crois, à ce moment-là, que l’on peut arriver à un résultat intéressant.

Propos recueillis par Floriane Leclerc, journaliste / Sciences Critiques.

*Parce que les écrits, même sur Internet, ne restent pas toujours, nous avons entrepris en 2024 de republier 30 des textes (tribunes libres, « Grands Entretiens », reportages, enquêtes…) que nous avons mis en ligne depuis février 2015. Cet entretien a été publié pour la première fois le 29 juin 2016.

* * *

2 réponses

Peut-être la science-fiction pour repenser les imaginaires ? Sur ces aspects écologiques justement : http://www.pop-up-urbain.com/la-science-fiction-pour-habiter-les-mondes-en-preparation-entretien-avec-yannick-rumpala-maitre-de-conference-en-sciences-politiques/

Bonjour,

Votre réflexion tournant autour de la globalisation de nos représentations du monde est bienvenue.

Je voudrais illustrer les difficultés rencontrées encore aujourd’hui pour faire admettre la nécessité d’une vision globale en prenant l’exemple de la démographie.

Le monde aujourd’hui compte près de 40 fois plus d’habitants qu’à l’époque de Jésus Christ (plus de 4 fois plus qu’en 1900 et 1000 fois plus qu’à l’époque prénéolithique quand l’homme n’avait pas encore organisé les territoires à son profit et ne se comportait presqu’en prédateurs et non en producteur).

Cette donnée globale nécessitant à la fois une vue d’ensemble au sens géographique et un recul au sens temporel est très difficile à faire admettre et nombre de démographes nient cette réalité en disant que la population mondiale n’a pas de sens et qu’il n’existe que « des populations » et non une population globale.

Concrètement, et au delà de la réflexion philosophique sur la difficulté de l’approche, cela se traduit par une difficulté très concrète à faire prendre conscience du problème.