Nous avons besoin d’un travail critique bien plus profond qu’il ne l’est pour arriver à maîtriser le développement scientifique. L’évolution de nos sociétés sous l’impact des sciences et des techniques échappe très largement à notre volonté de contrôle et c’est l’une des questions-clés posées à notre société.

* * *

P

EUT-ON éclairer les rapports de l’art et de la science en évitant les considérations générales, souvent trop vagues et facilement oiseuses, dont l’un de mes professeurs de philosophie disait : « C’est profond − au sens de « creux » » ?

A cette fin, et plutôt que d’aborder de front la difficile comparaison de la création artistique et de la découverte scientifique, je souhaite discuter, à partir de leur confrontation, un aspect de la question majeure qui se pose à la science − celle de sa valeur culturelle.

Personne ne doute que l’art appartient, de façon constitutive, à la culture ; quant à la science, rien n’est moins certain.

On peut au choix souhaiter sa mise en culture, ou redouter sa mainmise sur la culture, mais son existence comme forme culturelle n’est pas évidente, loin s’en faut.

Et l’idée que je voudrais défendre, c’est qu’il manque justement à la science une composante essentielle de toute activité culturelle : la dimension critique.

C’est là une différence majeure entre l’art et la science : l’existence et la reconnaissance de la fonction critique au sein du premier, son absence ou son insuffisance dans la seconde.

Commençons par une constatation empirique banale : il y a des gens aujourd’hui qui font profession (de métier, ou de foi…) de « critiques d’art ».

Il n’y en a pas qui soient « critiques de science ». La science ainsi est aujourd’hui plus archaïque que l’art.

La modernité en effet peut être conçue, pour une large part, comme l’accompagnement désormais permanent de l’œuvre par un regard extérieur, comme l’impossibilité ou l’extrême difficulté d’une création naïve, comme la présence dans la production même d’un recul, d’un second degré − d’une pensée critique, donc.

il manque à la science une composante essentielle de toute activité culturelle : la dimension critique.

Cette prise de distance est constitutive de la modernité artistique, qu’elle concerne la valeur esthétique ou la signification sociale des œuvres.

Mais cette même possibilité, ou plutôt cette exigence, est largement absente dans la pratique de la science, comme je voudrais le montrer et en décrire les conséquences − négatives et dommageables.

Je distinguerai trois aspects de l’activité critique ou, mieux, trois fonctions : une fonction productrice, interne, concernant les processus de production − qu’il s’agisse de découverte scientifique ou de création artistique −, une fonction médiatrice, concernant les processus de médiation, de diffusion, et une fonction politique, concernant les processus de socialisation.

LA FONCTION PRODUCTRICE

Peut-être est-ce illusion ou surestimation, mais il semble, non seulement que dans les milieux artistiques la critique interne existe, mais qu’elle est reconnue et développée (parfois trop ?).

Il ne s’agit pas uniquement ici de l’existence de ces spécialistes (les critiques d’art) qui, parfois, jouent un rôle capital auprès de tel artiste ou de tel groupe, mais aussi des artistes eux-mêmes dont j’aime penser qu’ils ont une attitude critique permanente à l’égard de leur travail − et de celui des autres.

Le rôle de cette activité critique est capital pour aiguillonner la création, évaluer la nouveauté, la confronter à la tradition, faire la part de la continuité et de la rupture, affirmer ou nier la pertinence d’une œuvre. Ces modes de fonctionnement font largement défaut en science.

Considérons trois aspects de la fonction critique interne. Le premier concerne la validité du travail, sa qualité, si l’on veut, qu’il s’agisse de l’œuvre d’art ou de la découverte scientifique.

la science est une activité humaine comme les autres, on y trouve des tricheurs, ni plus ni moins qu’ailleurs probablement.

C’est encore sur ce plan que la science est sans doute la moins mal lotie, car il existe dans la pratique scientifique de puissants critères de contrôle de la validité des résultats de recherche. Ces critères sont d’ailleurs très socialisés : un travail scientifique n’a d’existence que s’il est publié.

Les revues scientifiques reconnues soumettent tout article original, avant publication, à lecture par quelques « referees », dont la fonction, à mi-chemin entre l’arbitrage et la censure, est de juger la conformité du travail aux normes collectives en vigueur.

Ces lecteurs − en général anonymes − sont des pairs du chercheur auteur de l’article, et le processus d’évaluation, globalement, est réciproque, ce qui le protège partiellement contre les abus de pouvoir et la constitution de pôles d’autorité.

Le jugement de ces referees, dans le meilleur des cas, peut être une critique positive, aboutissant à une amélioration de l’article soumis.

L’on conçoit cependant que ces procédures sont étroitement disciplinaires et ne peuvent fonctionner qu’à l’intérieur de champs spécialisés restreints, dont elles renforcent encore la clôture.

Le principe d’autocompétence collective d’un groupe de spécialistes homogène et fermé trouve alors ses limites dans la confusion qu’il permet, entre, d’une part, la prétendue neutralité d’un jugement purement scientifique, et d’autre part, les effets de l’organisation hiérarchique, des contraintes institutionnelles et des exigences de la compétition.

Fort bien adapté au caractère artisanal de la science du siècle passé[1]− NDLR : Du XIXème siècle. / et au fonctionnement corporatif de ses institutions, ce système touche aujourd’hui à ses limites devant une recherche industrialisée.

Aussi ces procédures d’évaluation et de contrôle sont-elles mises en question par le développement, ou, en tout cas, l’apparition au grand jour, du phénomène de la fraude scientifique.[2]− William Broad et Nicholas Wade, La souris truquée, Seuil, 1987. /

Certes, elle a toujours existé, et la science est une activité humaine comme les autres, on y trouve des tricheurs, ni plus ni moins qu’ailleurs probablement.

Mais la contradiction y est sans doute plus marquante qu’ailleurs entre les valeurs revendiquées − qui feraient de la science, le domaine par excellence de la vérité, de l’objectivité, de la neutralité − et les faits.

Certes, la multiplication des cas de fraude reconnus, surtout dans les sciences biologiques, n’est pas nécessairement un symptôme de décadence. Peut-être même leur discussion publique, y compris dans la grande presse, est-elle un signe de santé.

Mais cela indique sans doute que les formes traditionnelles d’exercice de la fonction critique, quant aux procédures de validation des recherches scientifiques, doivent être repensées et réformées.

Le second aspect de la critique interne concerne la question du sens. La signification d’une production, artistique ou scientifique, ne va pas de soi, et n’émerge qu’à partir de l’activité critique que cette production engendre.

Même dans le cas où les intentions du créateur ou du chercheur sont conscientes et explicites (et a fortiori si elles ne le sont pas), le sens effectif de l’œuvre n’y est pas nécessairement conforme : c’est en croyant aborder en Chine que Christophe Colomb a découvert l’Amérique…

la réflexion critique interne est largement absente de la pratique scientifique contemporaine.

Ne serait-ce que parce que toute production est sociale, elle n’a que peu de raisons d’être comprises, admise, interprétée, utilisée, comme l’attendait celui qui l’a engendrée.

Pour prendre un exemple dans le domaine de la technique, Bell, l’inventeur du téléphone, ne lui imaginait que des utilisations pratiques (commandement militaire en campagne) ou artistiques (retransmissions théâtrales à domicile)… Il serait le premier étonné de constater le rôle majeur de son invention dans la socialité contemporaine.

Le dialogue critique est donc fondamental pour dégager la place et la signification de l’œuvre. Banal pour l’art, cet énoncé est malheureusement vide pour la science.

L’ambition qu’affiche la recherche scientifique d’accumuler des résultats sur un rythme toujours plus rapide[3]− NDLR : Voir Isabelle Stengers, Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, La Découverte, 2013. /, sa prétention à un progrès accéléré et indéfini, laissent peu de temps et de moyens à la réflexion critique interne.

Cette phase cruciale de toute activité créatrice, la mouvement de recul, le temps du regard qui permet de ressaisir l’œuvre dans son ensemble, de la comprendre, d’en percevoir la structure, est largement absente de la pratique scientifique contemporaine.

Usons d’une métaphore architecturale. Pour construire un bâtiment, il faut des échafaudages, des structures de soutien et d’apport des matériaux. Ils sont souvent faits de bric et de broc, avec les moyens disponibles.

De même, le chercheur scientifique bricole et construit nouvelles expériences et nouveaux concepts avec les instruments et les idées qu’il a sous la main.

Mais l’échafaudage cache ce qu’il sert à construire, et doit à la fin être démonté pour le laisser apparaître et fonctionner le bâtiment.

De même, les échafaudages théoriques des nouvelles idées scientifiques souvent les occultent et devraient être démontés pour permettre d’en voir la structure réelle et d’en comprendre la signification intrinsèque.

Or, cette tâche critique de déblaiement et de mise en ordre, n’est que mal menée dans la science actuelle, et rarement de façon délibérée.

Le plan conceptuel reste donc encombré d’éléments dont le rôle constructif a été considérable, mais qui désormais occultent l’édifice, au détriment de l’analyse épistémologique et de la pratique pédagogique en particulier.

Prenons un exemple. Je l’emprunte à mon domaine de recherche, la physique quantique, qui traite du comportement d’objets physiques à petite échelle, les électrons par exemple.

Un projet humain − qu’il s’agisse de l’art ou de la science − ne l’est que si l’humanité le maîtrise.

Lorsque les physiciens ont pénétré ce domaine, ils ont découvert que ces objets avaient des comportements très étranges, tantôt ressemblant à des ondes (comme les vagues, le son, etc.), tantôt à des corpuscules (comme des billes, des grains de sable, etc.).

Ils ont donc invoqué une « dualité onde-corpuscule » , sur laquelle se sont écrites de longues exégèses philosophiques et même théologiques, nombreuses et douteuses.

Car si l’on considère de près, non l’interprétation métaphysique, mais le formalisme essentiel de la théorie, on n’y voit aucune « dualité », mais une description unifiée et originale.

Autrement dit, les concepts d’onde et de particule, pris à la physique classique (préquantique) du dix-neuvième siècle, ont servi à échafauder une notion nouvelle qui les transcende.

Bien entendu, on ne peut décrire le neuf, quand il surgit, qu’avec les termes de l’ancien. Le recours aux idées et aux mots existants est inévitable lors de la découverte.

De même, les conquistadors, trouvant dans les Andes un animal inconnu, le décrivaient comme une sorte de mouton à cou et tête de chameau. Mais le lama, puisque c’est son nom, n’est pas une chimère de mouton et de chameau.

Pas plus que l’étrange animal découvert par les chercheurs d’or dans les ruisseaux australiens ayant une fourrure et alimentant ses petits, mais exhibant un bec de canard, des pattes palmées et pondant des œufs, ne résulte d’une « dualité canard-lapin » : c’est un ornithorynque.

Les objets quantiques ne sont pas des patchworks d’ondes et de particules : ce ne sont ni des ondes, ni des particules, même s’ils leurs ressemblent sous certains aspects. Ils méritent donc un nom bien à eux, on les appelle maintenant « quantons ».

Mais la reconnaissance de leur spécificité est assez récente et a dû battre en brèche des décennies de pensée paresseuses.

Les implications de ce point de vue ne sont pas minces, qu’il s’agisse du développement des théories physiques fondamentales, de leur enseignement ou de leurs fondements.

Le long retard, de plus d’un demi-siècle, à clarifier enfin la structure conceptuelle de la physique quantitative est un exemple particulièrement probant du manque de réflexion critique interne à la pratique scientifique.

On pourrait sans mal multiplier de tels exemples, ainsi dans le cas de la trop fameuse théorie de la relativité, dont les si nombreuses et si oiseuses gloses résultent souvent du même déficit d’analyse critique.[4]− Jean-Marc Lévy-Leblond, Aux contraires, Gallimard, 1996. /

Enfin, après la question de la validité, et celle du sens, le troisième aspect de la critique interne de la science concerne son orientation.

Un projet humain − qu’il s’agisse de l’art ou de la science − ne l’est que si l’humanité le maîtrise ou tout au moins se pose le problème de sa maîtrise et, d’abord, de son orientation.

La grande majorité des scientifiques n’a aucune connaissance de l’histoire de leur discipline.

Il s’agit de savoir si les développements nouveaux sont laissés au seul hasard apparent, ou, ce qui revient souvent au même, aux déterminismes (économiques par exemple) sous-jacents − ou bien, si la possibilité et la nécessité de changements de cap font l’objet d’une réflexion, d’une évaluation, d’une confrontation.

La fonction critique, c’est ici la détermination des choix possibles et l’évaluation de leurs enjeux. En d’autres termes : replacer le présent de la création sur une trajectoire historique, entre ses racines passées et ses perspectives futures. Il n’y a de culture que s’il y a mémoire active. La trace du passé est nécessaire au choix des chemins futurs.

La science à cet égard s’est prise au piège d’une conception bien pauvre de la modernité, identifiée à un éternel présent, sans mémoire, et sans projets.

Il faut savoir que le chercheur moyen ne travaille que sur une référence temporelle très brève.

Les sources explicites des travaux de recherche, telles que les matérialisent les bibliographies des articles publiés dans les revues professionnelles, réunissent des travaux qui remontent à une, deux ou trois années, exceptionnellement plus.

Ainsi, le passé n’est accessible que sur une frange immédiate. Les travaux plus anciens sont perdus de vue, moins oubliés que digérés, intégrés sous une forme implicite, dans le bagage intellectuel de la profession.

La grande majorité des scientifiques n’a aucune connaissance un tant soit peu sérieuse de l’histoire de leur discipline.

Ils en ont au mieux quelques représentations mythiques, et n’en connaissent que quelques figures héroïques.

D’ailleurs, pour ceux d’entre nous qui font l’effort de retourner, fût-ce par pure curiosité, aux publications originales − par exemple, pour le physicien, les articles de 1905 d’Einstein, ou le traité de Maxwell (1870), sans parler des œuvres de Newton ou Kepler −, la lecture et la compréhension sont extrêmement déroutantes et difficiles, faute d’une meilleure connaissance du contexte intellectuel et culturel d’œuvres dont la scientificité ne garantit pas, loin s’en faut, la transparence.

Sans mémoire historique, comment retracer le chemin et retrouver les carrefours jadis trop vite traversés, pour emprunter des voies à tort dédaignées ou ignorées ?

Cette amnésie, constitutive, me semble-t-il, de la science contemporaine, si elle a certainement permis l’émancipation du développement scientifique, touche aujourd’hui à ses limites et devient contreproductive, dans une situation où se compliquent les enjeux et se diversifient les orientations de la recherche scientifique.

Au stade avancé atteint par la spécialisation, il est très difficile de sortir des impasses, des voies de garage ou des circuits fermés.

Sans mémoire historique, comment retracer le chemin et retrouver les carrefours jadis trop vite traversés, pour emprunter des voies à tort dédaignées ou ignorées ?

Le maintien d’une pluralité potentielle d’orientations, d’une réversibilité des choix, exige cette critique récurrente.

Ainsi, lorsque j’ai reçu ma formation professionnelle, il semblait évident à la plupart des jeunes chercheurs que la seule physique digne d’intérêt et riche d’avenir était la physique des particules fondamentales, du monde microscopique.

Et ce n’est pas sans surprise que nous avons vu renaître et de développer, comme un domaine de grand intérêt, non seulement pratique, mais même théorique, toute une physique du macroscopique.

On aurait fait bien rire les jeunes étudiants que nous étions en nous annonçant que parmi les domaines de pointe à la fin du siècle figureraient des questions de dynamique des fluides qui étaient considérées alors comme bonnes pour les ingénieurs ou les plombiers.

Ces domaines semblaient être tombés hors de la science au sens propre du terme, et passés dans le domaine des applications techniques.

Il a été fort surprenant de voir resurgir la dynamique des fluides comme un domaine tout à fait capital : non seulement, son importance est à peu près évidente pour des applications qui engagent des enjeux économiques considérables comme la météorologie ou l’aérodynamique des fusées et des avions, mais aussi sur le plan conceptuel.

On y trouve mises en jeu des idées qui touchent par exemple à la dualité entre le déterminisme et l’aléatoire, entre l’ordre et le désordre, idées tout à fait capitales qui seront amenées à jouer un rôle important dans le contexte culturel des années à venir.

On ne peut que constater le retard considérable de la science physique à se ressaisir de ces domaines, jadis explorés puis abandonnés.

L’absence de mémoire critique n’en est certes pas la seule raison, mais constitue l’un des facteurs importants dans cet oubli de trois quarts de siècle.

On a ainsi vu des physiciens redécouvrir, le mot n’est pas trop fort, des textes anciens, par exemple de Poincaré, et les retravailler ; on a pu voir des articles parus dans des revues de recherche faire référence à des publications vieilles de près d’un siècle. On trouverait d’autres exemples dans les sciences de la vie.

Pendant des années, la biologie moléculaire est apparue comme le domaine de pointe et le seul digne d’intérêt.

L’on s’aperçoit aujourd’hui, par exemple, en théorie de l’évolution, qu’il reste beaucoup à apprendre de la biologie de terrain, des sciences d’observation comme la paléontologie ou l’éthologie, voire de la génétique traditionnelle.

Le prix Nobel attribué à Barbara MacClintock, fut à cet égard fort symbolique : le prix lui a été décerné, non pas pour des découpages en quatre des molécules d’ADN, mais pour avoir patiemment croisé des graines de maïs pendant des années et en avoir tiré des observations tout à fait fondamentales sur les mêmes objets, c’est-à-dire sur les gènes microscopiques de la matière vivante.

LA FONCTION MÉDIATRICE

Donc problème de validité, problème de sens, problème d’orientation, voilà trois aspects du fonctionnement interne de la science où la question de la critique se pose de façon capitale.

Mais au-delà de ces aspects internes, je voudrais aborder, plus brièvement, la fonction médiatrice de l’activité critique.

Ce rôle, c’est celui que joue la critique artistique dans la diffusion d’un certain regard porté sur l’art, d’une certaine perception culturelle globale de sa place dans notre société.

en science, le faux est souvent aussi intéressant et important, sinon plus, que le vrai…

Cette fonction critique est absolument indispensable pour apprécier la pertinence de la création et permettre les transitions, dans la mesure où la culture exige à la fois la continuité des traditions et la rupture avec ces traditions.

Et s’il n’y avait pas une instance explicite où s’effectue ce travail d’évaluation de la nouveauté, on courrait le risque d’un enclavement de l’innovation qui l’empêcherait d’avoir son plein effet.

C’est précisément le cas pour la science : les fonctions médiatrices qui permettent de passer de l’intérieur de la science à son extérieur sont à l’heure actuelle très mal remplies.

Les formes traditionnelles de la vulgarisation sont largement impuissantes à jouer ce rôle, probablement, parce qu’elles se sont toujours attachées à un aspect nécessaire mais insuffisant, celui du transfert des savoirs.

Car la question la plus importante est-elle la question de la pertinence : il ne s’agit pas seulement de savoir ce qui est vrai, mais de savoir en quoi ce vrai est important ou intéressant ; d’ailleurs, en science, le faux est souvent aussi intéressant et important, sinon plus, que le vrai…

On retrouve ici, une fois encore, la question de l’historicité. C’est que la fonction médiatrice, dans le cas de la science, est remplie, pour l’essentiel, par les médias, la presse, la télévision, etc., qui ne nous parlent que des dernières découvertes, sans qu’il soit jamais possible de les resituer dans une perspective historique.

On retrouve ici, une fois encore, la question de l’historicité. C’est que la fonction médiatrice, dans le cas de la science, est remplie, pour l’essentiel, par les médias, la presse, la télévision, etc., qui ne nous parlent que des dernières découvertes, sans qu’il soit jamais possible de les resituer dans une perspective historique.

Il y a là un paradoxe extraordinaire : vous pouvez voir à la télévision des émissions, ou lire dans les journaux des articles, sur les trous noirs, les quasars, les quarks, que sais-je encore, alors que les contenus de la science classique, celle du dix-neuvième siècle, par exemple, sont loin d’être assimilés collectivement.

Comme si, dans le domaine de l’art, on n’exposait jamais que la peinture contemporaine, sans la présence permanente en arrière-plan des œuvres classiques, dans tous les livres d’art, toutes les représentations sociales, tout le bagage culturel, plastique et pictural accumulé depuis des siècles.

Pour la peinture, on a toujours en permanence au fond de la tête, des yeux, tout ce que l’on a vu avant ce que l’on voit, et qui réapparaît comme citation, allusion, détournement, ou contradiction.

Rien de tel dans le science contemporaine : elle ne cite jamais, fût-ce pour les contredire, les propositions classiques, qui restent dans le domaine de l’implicite.

Tant que, dans le domaine de la science, on identifiera la question du partage des savoirs à celle du partage des savoirs actuels, en cours de constitution, ce partage n’aura pas lieu, tant il est vrai qu’il exige une ressaisie de la tradition et de l’histoire.

Toujours dans le domaine de la médiation, un second aspect est celui du mouvement de l’extérieur vers l’intérieur, le problème de la constitution du milieu de la création.

Dans le cas de la science : comment fabriquer des chercheurs ?

N’est-il pas extraordinaire de constater que l’on devient scientifique sans avoir reçu le moindre enseignement d’histoire ou de philosophie des sciences ?

Et c’est là que toutes les questions déjà posées, par rapport à l’histoire ou par rapport à l’épistémologie, deviennent cruciales.

Il ne faut guère s’étonner de ne pas trouver au bout de la filière de production, dans les résultats de la recherche scientifique, cette référence historique, cette réflexion philosophique ; comment les trouverait-on en amont si elles sont absentes en aval ?

Or le système de formation des chercheurs exhibe la même anhistoricité que le fonctionnement de la recherche.

N’est-il pas extraordinaire de constater que l’on peut devenir scientifique et d’ailleurs que l’on devient scientifique, sans avoir, en règle générale, reçu le moindre enseignement, fût-il allusif ou épisodique, d’histoire ou de philosophie des sciences, alors que l’on ne peut certes pas devenir artiste sans avoir, et déjà institutionnellement, dans une école d’art, eu accès à l’histoire des arts et à la réflexion sur leur signification ?

On a longtemps prétendu que la science n’avait pas besoin de cet arrière-plan, parce qu’elle était par essence moderne et contemporaine et qu’elle devait oublier son histoire.

Mais nous avons maintenant des éléments, j’en ai donné quelques exemples, pour penser que c’est là une erreur de perspective, et que, tout à l’inverse, nous avons le plus grand besoin de notre mémoire historique, non pas comme noble conservatoire et musée d’un passé révolu, mais au contraire comme source d’inspiration, et comme aiguillon pour une avenir encore ouvert.

Une dernière réflexion sur la médiation, sur la jonction entre l’extérieur et l’intérieur : on peut mettre en évidence la différence fondamentale entre le fonctionnement des arts et celui des sciences, par une absence, dans le cas de la science, qui traduit de façon flagrante son exclusion de la culture contemporaine : il n’y pas d’amateurs de sciences.

il n’y pas d’amateurs de sciences.

Si la production artistique est culturelle, et mérite ce beau nom de culture, c’est en grande partie parce qu’il y a continuité entre l’artiste contemporain dont l’art est le métier et la vie, et celui qui, dans la même société, ne s’intéresse pas du tout à l’art.

La continuité est totale est repose sur l’existence de la frange intermédiaire capitale des amateurs. Il s’agit moins des amateurs qui visitent les galeries, qui regardent et achètent la peinture, que des « peintres du dimanche », ceux qui font de la peinture en amateurs.

Quelles que soient la qualité et la valeur de leur travail, ils prouvent et matérialisent cette immersion dans la société contemporaine et sa culture de la création artistique, même sous ses formes les plus élaborées, les plus abstraites, les plus difficiles, les plus minoritaires.

Mais rien de tel n’existe en science, sauf dans certains domaines qui d’ailleurs, il y a peu de temps encore, étaient considérés comme archaïques et en voie d’obsolescence, par exemple, les sciences d’observation de la nature.

Effectivement, il y a des naturalistes du dimanche, il y a des astronomes-observateurs du dimanche, mais il n’y a pas de biologistes moléculaires du dimanche, il n’y a pas de physiciens des particules du dimanche.

Qu’il ne puisse guère y en avoir d’ailleurs, c’est justement ce qui mérite d’être mis en lumière et qui sous-tend toute réflexion sur la différence de nature entre l’art et la science.

LA FONCTION POLITIQUE

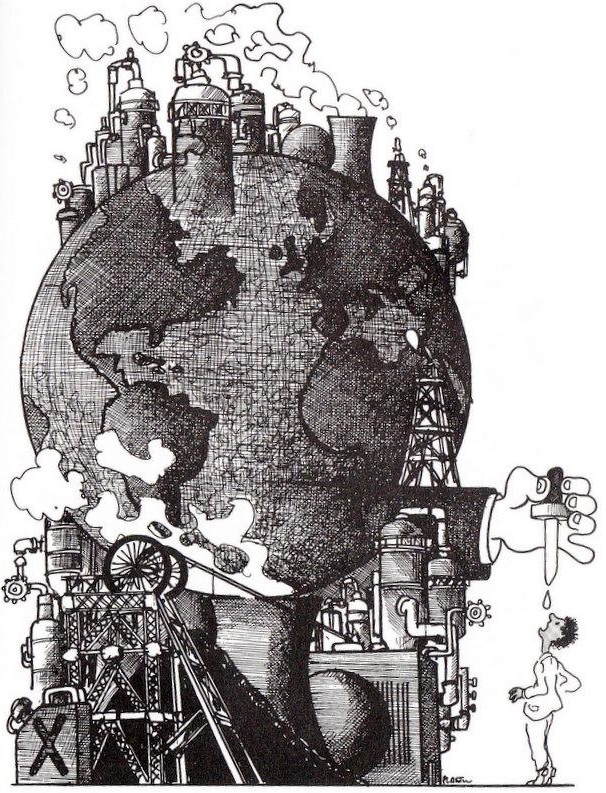

Enfin, la fonction politique de la critique de science ne sera ici que mentionnée. Le problème n’est que trop évident : l’insuffisance considérable de la critique dans le cas de la science se marque encore plus peut-être hors de son activité interne, c’est-à-dire au niveau des répercussions de la production scientifique sur l’ensemble de la société.

Il est clair que nous avons besoin d’un travail critique bien plus profond qu’il ne l’est pour arriver à maîtriser le développement scientifique.

Il est clair que nous avons besoin d’un travail critique bien plus profond qu’il ne l’est pour arriver à maîtriser le développement scientifique, ce dont nous sommes incapables à l’heure actuelle.

L’évolution de nos sociétés sous l’impact des sciences et des techniques échappe très largement à notre volonté de contrôle et c’est l’une des questions-clés posées à notre société dans les décennies qui viennent.

Faute de trouver les moyens de débattre, puis de décider, si nous acceptons, ou non, telle ou telle répercussion des découvertes scientifiques dans notre vie quotidienne, individuelle ou sociale, mais aussi, en amont, si nous voulons, ou non, développer les recherches dans telle ou telle direction, alors la maîtrise péniblement conquise d’une partie du développement social dans cette fraction privilégiée de la société humaine à laquelle nous avons la chance d’appartenir, cette maîtrise risque de se dissiper et de nous échapper − et le beau mot de démocratie aura perdu son sens.

Jean-Marc Lévy-Leblond

> Dessin : Plantu

* * *

Notes[+]

| ↑1 | − NDLR : Du XIXème siècle. / |

|---|---|

| ↑2 | − William Broad et Nicholas Wade, La souris truquée, Seuil, 1987. / |

| ↑3 | − NDLR : Voir Isabelle Stengers, Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, La Découverte, 2013. / |

| ↑4 | − Jean-Marc Lévy-Leblond, Aux contraires, Gallimard, 1996. / |

2 réponses

le problème du scientifique c’est qu’il est le vilain petit canard qui dérange tous les projets qui font ressortir de faux arguments pour le bien être du monde quand en réalité le projet n’est que l’appât du gain et du profit.

on oppose toujours le scientifique à un avantage que cela pourrait rapporter à la population en omettant tout ce que cela nuirait à la dite population.

Faire une autoroute de 50km en expatriant des gens quand la nationale en parallèle est pratiquement vide. gain 15 mn de temps.

Dans une France où l’économie de marché était basé sur le profit le scientifique a été écarté des consultations obligatoires, voir même qu’on a payé quelques scientifiques véreux pour avaliser le projet.

l’économie de marché a même été plus loin: elle a verrouillé la constitution de notre pays. En tant que scientifique vous alertez un ministère sur un problème sanitaire grave de sa gestion, il ne bouge pas. Vous informez l’ANSES qui vous répond ceci: seul le ministère en responsabilité peut nous saisir d’un défaut de sa gestion.

C’est où qu’il faut rire car toute la machinerie administrative française est verrouillée en ce sens. il ne va de même pour les industriels, ils sont intouchable, non condamnable à la prison uniquement à payer une amende forfaitaire que ce n’est pas certain qu’un jour ils la paient.

Voici un exemple frappant: toute l’humanité s’empoisonne lentement tous les jours en buvant de ses excréments de la veille.

pourquoi? tout simplement parce que l’eau usée ne subit aucun traitement épuratoire de nettoyage. l’assainissement ne sait pas nettoyer mais surtout il n’en a absolument pas l’obligation. Il ment en disant qu’il construit des stations d’épuration, puisque celles ci ne possèdent aucune fonction de nettoyage.

C’est simple, on pourrait même dire simpliste, mais pour notre époque moderne au modernisme, celle du changement pour le changement, véritable paroxysme de modernité et plus simple modernité, la science est devenue générique de savoir et du « SAVOIR » et, il n’y aurait plus de « valeurs », comme d’ailleurs de « PRINCIPES », que de nature scientifique et technique !

Au diable l’ontologie, la déontologie, l’éthique et l’altruisme : tous ces acquits intellectuels humains, qui, sans aucun doute, participe des principes mêmes de démocratie et d’Humanité ; qui participent au meilleur de l’humain et non à son pire ! Renvoyée aux calendes grecques et aux oubliettes de l’histoire la « métaphysique », cette « épistémologie » première, cette première philosophie, cette première interrogation sensée qui sortait l’humain de l’état de pure croyance religieuse et le mettait face à lui-même et face à ses semblables.

A regarder notre évolution depuis quelques siècles une question cruciale se pose : sommes-nous plus intelligent avec notre pléthore de savoirs scientifiques et techniques ? Non, il semblerait que non ; il semblerait même que nous soyons toujours au fond de la caverne avec les ombres qui s’agitent car toujours aussi ignorant de l’Humain ; de plus en plus ignorant de l’Humain et des principes mêmes de démocratie et d’Humanité !

Après ce terrible constat, une autre question se pose, on ne peut plus fondamentale au plan cognitif : savoir pour quoi faire ? Pour réellement bien comprendre, mieux comprendre, en toute intelligence, dans l’entendement qui semble être le bon sens et même d’une grande évidence ; pour ceci ou pour mieux manipuler ?

A l’évidence, cette civilisation rationalo économico technoscientiste a fait son choix : pour mieux manipuler et même tout manipuler !